匠心守护文物安全——记我院文物修复师任俊锋

十五年扎根文物修复一线,修复文物逾千件,从“门外汉”成长为“文物安全守护者”,我院文物修复师任俊锋用行动践行“干一行、爱一行、钻一行”的承诺,用心守护文物安全。

勤学苦练,铸就匠心根基

2010年,任俊锋师从著名青铜器修复专家杨晓邬先生,正式开启文物修复生涯。工作室里悬挂的“勤能补拙”横幅,是他从业初心的生动注脚。初学阶段,他从打理杂务、潜心观察师傅操作起步。杨晓邬先生深谙 “修行在细节” 之道,常以自制工具时对分寸、弧度的极致打磨作为考验,在一招一式中锤炼其心性、启发其悟性。面对看似基础的焊接技艺,他日复一日勤学苦练,手上的水泡消了又起,却始终咬牙坚持。练习打磨时,手要勒紧砂纸,还得把砂纸翻折过来,让大拇指直接抵在粗糙的砂面上用力。久而久之,指尖皮肤被磨得又厚又硬,连指纹都几乎看不清了。四川“5.12”地震后,大批受损文物亟待抢救修复,他跟随老师奔赴各个受灾点,在连轴转的高强度实践中,修复技艺突飞猛进。他深有感触:“文物修复是一场漫长的修行,既要磨技艺,更要磨耐性,而每一点经验的积累,都藏在日复一日的专注里。”

危急时刻,勇当“逆行者”

任俊锋总在危急时刻挺身而出,用专业与勇气为文物筑起安全防线。2012年四川芦山地震发生后,他带着此前积累的震后文物修复经验迅速驰援,在余震不断的现场,他沉着冷静,协助抢救清点雅安馆藏文物,精准排查风险,避免了文物的二次损毁。2020年初新冠疫情肆虐,他毅然“逆行”,奔赴当时全国首个复工考古工地——江口沉银遗址考古发掘现场。在紧张的防疫与工期的压力下,他与团队高效协作,保护清理各类出水文物5000余件/套,如期完成汛期前的文物保护任务。

攻坚克难,三星堆一线立新功

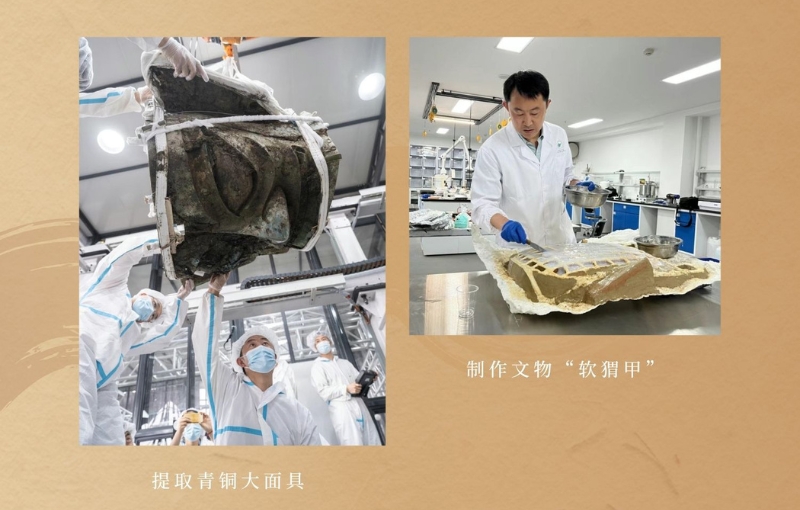

2020年,三星堆3-8号祭祀坑考古发掘拉开帷幕,任俊锋以现场保护骨干的身份扎根一线近三年,创新应用多项技术,为文物安全保驾护航。面对脆弱象牙,他深知其易碎裂、易变形的特性。为此,他参与探索并应用 "高分子绷带固形保护兜底翻转技术",为近700段象牙的成功提取作出关键贡献。重、大、典型青铜器的提取,曾是困扰团队的棘手难题。任俊锋带领团队创新采用 “三维扫描 + 1:1 建模 + 3D 打印 + 量身定制硅胶模” 的综合方案,为器物穿上贴合的 “软猬甲”,最终实现了这些珍贵青铜器出土离坑 “零损坏”。

对于那些残缺、变形、失稳的青铜器,运输环节的保护同样关键。他创新设计 "可拆卸物理加固" 固形技术及分体式文物搬运展示箱,有效防范了文物在运输及临时展示中的二次损伤风险。

面对5号坑内极其珍贵且脆弱的金饰、象牙雕件、玉石器及炭泥化纺织物信息,他主导优化形成“套箱凿底切割”方案,在操作空间不足1平方米的苛刻条件下,成功将3m²多的遗迹层整体切割搬迁至实验室,成为本轮考古发掘的亮点工程。期间他还针对性设计制作了大量实用工具,助力考古发掘工作顺利进行。

薪火相传,以项目炼就人才

2024年,任俊锋带领团队完成了贵州省务川汞矿遗址群和赫章县辅处墓地出土文物的保护修复工作。面对器物破碎、矿化锈蚀严重的挑战,他创新应用原位清理加固、制模托裱等保护技术,修复成果获业内专家高度认可。与此同时,他以项目为依托推行“包干制”带教模式,要求“修前有认识、有检测、有方案;修中有文字、有照片、有视频记录;修后有档案、有评估、有报告、有心得”。通过系统化实践打磨,新人的独立修复能力显著提升,让文物修复技艺得以薪火相传。项目获评2024年四川省文物安全守护优秀案例,为考古出土文物保护提供了示范。

学无止境,以初心赴新程

从业十余载,从初入行的学徒成长为文物保护领域的骨干,任俊锋完成了蜕变,却始终保持着 “学无止境” 的敬畏心。2023年在全国文物行业职业技能大赛四川省选拔赛中获得第三名后,他总结不足,刻苦磨练,终于在2025年全国文物行业职业技能大赛四川省选拔赛中勇夺第一。“大赛不是终点,是交流经验、看清差距的镜子。” 他坦言,未来会始终以谦逊之心精进技艺,在文物保护修复的道路上步履不停,为文物保护事业贡献更大力量。

图文来源:院文物保护修复研究中心

核稿:王冲