南北方细石器技术比较研究学术研讨会在广元成功举办

近年来,我国南北方细石器考古领域新发现持续涌现,为深化不同区域文化异同与互动研究提供了丰富素材。2025 年 11 月 4 日,“南北方细石器技术比较研究学术研讨会” 在四川省广元市朝天区成功召开。本次会议由四川省文物考古研究院、广元中子铺细石器考古博物馆联合主办,广元石窟研究所、广元市博物馆协办,核心宗旨是汇聚全国学界力量,深入对比南北方细石器技术发展特征,推动史前技术传播与文化互动研究走向深入。来自全国多家高校及科研机构的二十余位专家学者齐聚一堂,共话细石器考古研究新进展,充分彰显了细石器研究在考古学领域的重要学术价值。

▲ 研讨会现场

研讨会设置十场专题学术报告,各位学者围绕南北方细石器技术比较、新遗址发现、技术谱系构建等核心议题展开分享,呈现了多维度的研究成果:

四川省文物考古研究院新石器考古研究所博士后马赤婴,在《四川细石器考古的新发现与新认识》报告中介绍,通过对四川盆地及周边地区的系统调查,新发现10余处细石器遗存,并对广元中子铺、汉源富林等经典遗址进行了再探索。新证据显示,四川细石器技术起源不晚于7000年前,在新石器时代持续发展,约4000年前后逐渐衰退;四川西部及川西山地的新发现进一步拓展了细石器分布范围,为构建区域性细石器技术谱系提供了实证。

▲ 四川省文物考古研究院新石器研究所博士后马赤婴作报告

四川大学考古文博学院韩芳教授以《青藏高原东部细石器遗存新发现》为题,分享了青海共和盆地东果滩遗址的重要收获。该遗址距今约 7600 至 6200 年,出土上万件石制品(含大量细石核、细石叶)、炭化植物、动物骨骼、穿孔饰珠及成组火塘遗迹,展现了全新世中期高原细石器猎采人群的频繁活动与较高组织水平,为高海拔地区人类适应性研究提供了珍贵资料。

▲ 四川大学考古文博学院韩芳教授作报告

四川省文物考古研究院旧石器研究所谭培阳馆员在《青藏高原东南部—甘孜州新发现的细石器遗存》报告中,介绍了川西高原的最新考古发现。在甘孜州稻城 - 理塘一带海拔约4000米的区域,新发现6处细石器遗址,年代可追溯至11000年前。其中,理塘伍金朗通洞穴遗址试掘出土 2000 余件细石核、细石叶等遗物及火塘遗迹,遗存时代涵盖旧石器晚期至全新世早期,填补了甘孜州史前细石器考古的空白。

▲ 四川省文物考古研究院旧石器研究所谭培阳馆员作报告

中国人民大学历史学院仪明洁教授在《莲花坝遗址发现及研究》报告中,介绍了四川眉山市莲花坝遗址的发掘成果。该遗址位于河岸阶地,出土数千件细石叶、细石核等石制品,分布密集且无明显功能分区,推测为细石器制作作坊或临时营地。莲花坝出土的细石核形态与华北地区存在差异,可能反映当地独特技术传统,功能性质仍需进一步探究。

▲ 中国人民大学历史学院仪明洁教授作报告

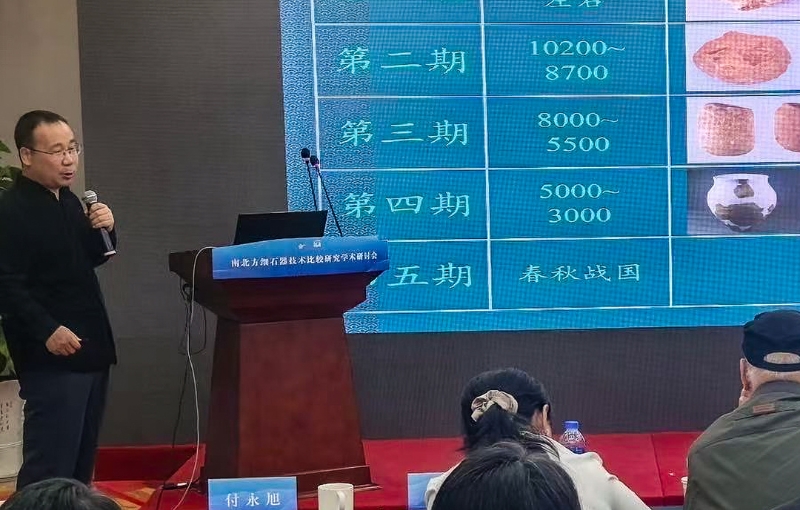

中国社会科学院考古研究所史前研究室付永旭副研究馆员,在《贵州贵安牛坡洞遗址发现与研究》报告中分享了贵州洞穴考古的重要收获。牛坡洞遗址于2012至2020年连续发掘,揭示出6.7米厚的文化堆积,涵盖晚旧石器时代至春秋战国时期的五期文化遗存。早期出土丰富细石器和打制石器,后期出现磨制石斧、骨锥等工具及动物遗骸,为贵州史前考古建立了年代序列,填补了当地史前考古空白。

▲ 中国社会科学院考古研究所史前研究室付永旭副研究馆员作报告

中国社会科学院考古研究所叶茂林研究员回顾了广元中子铺细石器遗址的发现与初步研究。该遗址于1990年发现,出土上万件石制品,其中细石器约1400件,并伴随红褐陶片和磨制石器,年代约为6800至6000年。该遗址证实了细石器技术在四川早期新石器社会的存在,且与北方文化联系密切,是细石器文化南下的重要标志。

▲ 中国社会科学院考古研究所叶茂林研究员作报告

广元市石窟研究所唐志工研究馆员介绍了广元地区新石器时代遗址调查的新收获。在广元及周边多处遗址中发现的细石器工具,表明该区域新石器时代人类活动比以往认知更为丰富,细石器传统在川北地区同样有着明确体现。

▲ 广元市石窟研究所唐志工研究馆员作报告

西北大学文化遗产学院研究生曾丽汇报了甘肃酒泉西河滩遗址出土细石器的研究成果。该遗址距今约 4100 至 3900 年,发现房址、灰坑、墓葬等遗迹及丰富农牧业遗存,同时出土大量细石核、细石叶等打制石器,居址内还发现细石器贮藏坑及畜牧关联遗迹,凸显了细石器技术在当时农业畜牧业复合经济中的重要作用。

▲ 西北大学文化遗产学院研究生曾丽作报告

中国社会科学院考古研究所王小庆研究馆员在《龙王辿遗址第一地点发掘的收获与认识》报告中,分析了陕西宜川龙王辿遗址的细石器生产遗存。2005至2009年的发掘出土3万余件石制品,绝大多数为石片碎屑,细石核、细石叶等精制品仅占约5%。高密度废料表明该遗址为史前大型制石作坊,其细石核经平台修整,体现了细石叶连续剥片制取的技术特征。

▲ 中国社会科学院考古研究所王小庆研究馆员作报告

中国社会科学院重点实验室翟少冬副研究馆员在《华北地区新石器时代细石器》报告中,综述了北方细石器文化研究成果。他指出,过渡时期的康保兴隆、尚义四台遗址及早期新石器的北京东胡林遗址等均有丰富细石器遗存;华北早期新石器人群仍大量使用细石器,从居址与火塘附近的制石痕迹可见狩猎采集传统的延续,直至新石器中期,细石器逐渐衰退。

▲ 中国社会科学院重点实验室翟少冬副研究馆员作报告

以上十位学者的专题报告,内容涵盖了南北方细石器遗存的新发现、技术演进历程及文化互动关系等多个议题。与会学者通过深入讨论,对不同区域细石器技术的发展脉络进行了全面比较,并就细石器与新石器化进程、粮食生产、经济模式转变等学术热点问题交换了意见,揭示了南北方细石器技术的异同及人群流动视角下的文化互动关系。在各学者间的学术交流中,细石器研究的区域视野和理论思考得到了进一步深化,对未来细石器研究的方向也进行了展望。

▲ 王仁湘研究员作大会学术总结

王仁湘研究员作大会学术总结,对各位学者的研究成果逐一进行点评。他指出,本次研讨会覆盖地域广泛、时代跨度大,各报告系统梳理了南北方细石器技术的发展脉络,为细石器技术的传播、演进及文化互动研究提供了重要启示。他呼吁,今后各方应加强合作,持续推进细石器考古研究向更深层次、更广范围发展。

来源:院新石器考古研究所

拟稿:马赤婴

核稿:辛中华